昨年の話になりますが、子供の夏休みの自由研究で「アイスクリームの科学」という題名で研究をしてみました。これから夏休みを迎えるにあたって、子供の自由研究のネタの参考として記録しておきます。

毎年夏休みの自由工作/自由研究では、子供たちがやりたいこと、今まで勉強してきたこと、子供自身が自分の手でできそうなことを組み合わせて、その子に合わせたテーマを考えています。

昨年は、長男から工作ではなくて自由研究をしたいという要望がありました。そこで数日間何か良いテーマが無いか思案していたところ、35℃を超える猛烈な猛暑日が続いたことから着想し、アイスクリームで何か研究できないかなと考えがいたりました。

そこで、まず手始めにアイスクリームの作り方をネットで調べてみました。すると、バニラアイスクリームの作り方がたくさん見つけられました。作り方は簡単に言うと以下のようなものです。

手順1:氷と塩を混ぜて冷却用の氷を作る

手順2:アルミ製のボウルにアイスクリームの材料を入れる

手順3:冷却用氷の上でかき混ぜる

ネットでは「アイスクリームを自分で作ってみた」という自由研究の例もたくさん見られましたが、さすがに小学6年生の自由研究としてはあまりにも単純すぎます。せめて何か実験でもないとなぁと考えてみたところ、氷と塩を混ぜてみるところやアルミ製のボウルを使うところあたりが理科で学習する凝固点降下や熱伝導とつながりそうだと思いつきました。念のため子供向けの理科辞典を確認してみましたが、凝固点降下も熱伝導も小学生向けの理科辞典にも入っておりネタとしては使えそうです。

自由研究としては、まず最初に以下の3つの疑問に対し、子供自身に仮説を立ててもらいました。

疑問1:冷却用の氷に塩ではなくて砂糖を混ぜるとどうなるか?

疑問2:氷と塩はどれくらいの割合で混ぜると最もよく冷えるか?

疑問3:材料を混ぜるボウルは「アルミ製」以外だとどうなるか?

そして各疑問に対応した実験を行い、最初に立てた仮説を検証をしつつ、最後に理論的な解説を紹介するという流れでレポートを仕上げることにしました。

疑問1:冷却用の氷に塩ではなくて砂糖を混ぜるとどうなるか?

☆用意するもの

・氷(かき氷機で削ったもの):100g

・塩:10g

・砂糖:10g

・温度計

☆手順

「何も混ぜないただの氷」と「塩を混ぜた氷」と「砂糖を混ぜた氷」の温度を、1分ごとに10分間測定して記録します。

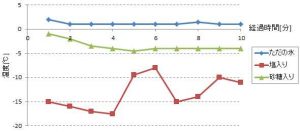

結果としては、ただの氷はずっと1℃くらいのままで、砂糖をいれた氷は数分かけて-4℃くらいまで低下し、塩を入れた氷はすぐに-15℃くらいまで下がるという結果が出ました。なお、温度計が氷から離れると温度が急激に変化するため(下のグラフで5-6分のところ)、温度計が氷から離れないようにスプーンで氷を寄せるのが測定ばらつきを減らすポイントです。

疑問2:氷と塩はどれくらいの割合で混ぜると最もよく冷えるか?

☆用意するもの

・氷(かき氷機で削ったもの):100g

・塩:1g、10g、30g

・温度計

☆手順

「塩を1g混ぜた氷」と「塩を10g混ぜた氷」と「塩を30g混ぜた氷」の温度を、1分ごとに10分間測定して記録します。

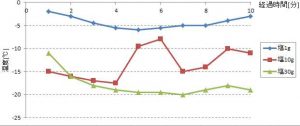

結果としては、30gの塩を入れた氷が最も温度が下がり、温度の持続も良いという結果になりました。

疑問3:材料を混ぜるボウルは「アルミ製」以外だとどうなるか?

☆用意するもの

・熱湯:150ml

・水道水:たくさん

・大きな鍋

・容器:ガラス、ステンレス、アルミ、プラスチック

・温度計

☆手順

大きな鍋に水道水を入れます。材料の違う容器に150mlの熱湯を入れ、水道水をいれた鍋の中に容器ごと入れた後、30秒ごとにお湯の温度を記録します。

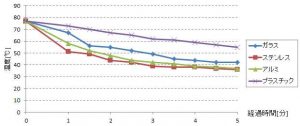

(右からガラス、ステンレス、アルミ、プラスチック)

結果は、ステンレスとアルミがほぼ同じようにお湯が冷えて、最も冷えにくいのがプラスチックという結果になりました。理屈的にはアルミが最も冷えやすいはずですが、器の厚さなども影響して実験ではステンレスが冷えやすい結果となりました。

実験の解説

氷に塩をかけるとどうして温度が低くなるのか?

純粋な水は冷却すると0℃で氷になり始めますが、海水は0℃では凍りません。これは、溶液などの混合物では凝固点(凍る温度)が低くなるからです。氷に塩をかけると、表面にある水の凍る温度が低くなるため氷がとけるのが速くなります。(実験のとおり)

そして、氷がとけるときには周囲の温度を下げる性質があるため、氷の周囲の温度がグングン低くなりました。

なお、氷に塩をかけると氷がとけるのが速くなる性質を応用して、雪国では塩に似た「融雪剤」という粉を撒いて道路上の雪をすばやくとかす工夫をしています。

氷にかける塩の量はどれくらいが最も冷えるのか?

凝固点は、溶液の濃度が濃くなるほど低くなります。よって、溶ける限界の量(飽和状態)に近いほど、温度が低くなります。食塩の場合、20℃の水100gに溶ける量は最大で26g程度ですので、26g以上の塩をかけたときが最も温度が低くなります。(実験のとおり)

アイスクリームを自宅で作る際に1kgの氷を冷却用で使う場合、それにまぜる塩の量は300gとかなり大量になります。(下の写真!)

アイスクリームを作るにはどんな器が最も適している?

アイスクリームは氷で冷やした器の中でかき混ぜて作ります。ですから、氷の温度を最も効率よく伝えられる器ほどアイスクリームを作るには適していると言えます。この温度の伝わり方のことを熱伝導と言い、熱の伝わりやすさを熱伝導率で表します。

代表的な材料の熱伝導率(数字が大きいほど熱が伝わりやすい)は以下の通りです。

| 材料 | 熱伝導率 |

|---|---|

| 銅 | 398 |

| アルミニウム | 236 |

| ステンレス | 18 |

| ガラス | 1 |

| プラスチック | 0.14 |

実験では、ステンレスのほうが温度が伝わりやすい結果となりましたが、理論上はアルミニウムの方が熱伝導率は高いので、レシピではわざわざ「アルミ製のボウル」と書かれていました。

アイスクリームを作るときのコツ

実験をするだけではさすがにつまらないので、最後に実際にアイスクリームをつくってみましたが、アイスクリームの元となるクリームがなかなか凍らずに難儀しました。

泡だて器でずっと混ぜ続けるのがかなり大変で、混ぜるのをやめるとボール中央のクリームが解け始めるためなかなかアイスにならないといった具合でした。さらには、塩を振った氷の解けるスピードが早く、ボールが解けた水に浮いてしまって、ボール表面の温度がなかなか下がらないといったこともありました。つまり、ボールで作るのは難しいということです。

少し後に成田ゆめ牧場でアイスクリーム作り体験できるところで見たのですが、そこでは蓋つきの金属製のタンブラーにクリームを入れ、それより一回り大きなタッパーに大量の氷とともに同タンブラーを入れて、ひたすらシェイクしていました。振り続けるのは同様に大変でしたが、何人かで交代しながら振っていれば比較的簡単にアイスクリームができたので、自作するならこちらの方法がおススメです。